- 연대보증 선 CEO, 회사 되살아나도 신용불량 `주홍글씨`

- 매일경제

- 입력 2011.12.05 17:43

- 수정 2011.12.05 17:43

◆ 무너진 중소기업 금융 (上) ◆#사례 한 부품업체 월급쟁이 사장 출신인 김명근 씨(가명)는 회사를 떠난 지 1년 만에 신용불량자로 전락했다. 2009년 한 은행에서 공장 용지를 담보로 40억원을 대출받았는데 대표이사 연대보증서에 서명한 것이 화근이었다. 지난해 6월 퇴직한 김 전 사장에게 날벼락이 떨어진 것은 올해 초다. 대표이사 연대보증이 무한책임이니 김씨가 소유한 아파트는 물론 자동차까지 압류하겠다는 법원 통지가 날아왔다.

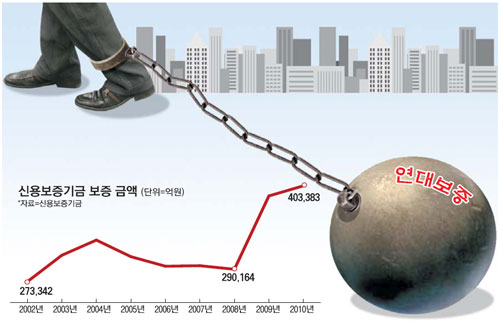

이처럼 연대보증제도는 부도 기업인에게 족쇄와 같은 '주홍글씨'가 되고 있다. 통상 중소기업들은 돈을 빌릴 때 대표이사 등 관계자들이 연대보증을 한다. 돈을 빌린 법인(주채무자)이 채무를 상환하지 않는 도덕적 해이 현상을 막고자 대표이사 재산으로 은행 등 채권자 채권을 담보하자는 취지다. 하지만 연대보증제가 오히려 도덕적 해이를 부추기고 기업인의 회생하겠다는 의욕마저 꺾고 있다는 지적이 일고 있다.

부도 법인이 회생절차를 밟아 면책을 받더라도 보증인인 대표이사가 무한책임을 지고 있어 별도 상환이 필요하기 때문이다. 채무자 회생과 파산에 관한 법률 제567조는 면책에 대해 파산채권자가 채무 보증인에 대해 갖는 권리와 파산채권자를 위해 제공한 담보에 영향을 미치지 아니한다고 규정하고 있다. 따라서 부도를 맞은 법인이 채권을 주식으로 출자 전환받아 회생하고, 주식가치가 급증해 채권자 손실이 전무하더라도 대표이사는 부채를 상환해야 할 의무를 갖고 있다.

신용보증기금 관계자는 "개인사업자는 요건에 따라 연대보증 여부가 결정되지만, 법인은 보증 시 대표이사가 무조건 연대보증을 하도록 하고 있다"고 설명했다.

이 때문에 법인 중소기업인들이 부도를 맞으면 대표이사는 회생 의욕을 상실할 수밖에 없다. 결국 연대보증제를 잘 지킨 사장은 막대한 빚더미에서 벗어날 길이 없어 손해를 보고, 오히려 국외 도피를 한 사람은 제3자 명의로 창업하는 등 훗날을 도모할 수 있는 기묘한 상황을 유발하기도 한다.

실제로 연대보증제는 기업가 정신을 크게 약화시키고 있다. 실패하면 재기할 수 없는 환경, 한 번 실패하면 평생 신용불량자가 될 수밖에 없는 구조 때문에 창업과 투자가 위축될 수밖에 없다.

4년 전 부동산개발업체를 창업한 홍 모씨(43)가 대표적인 사례다. 1997년 온라인 영어학원 사업에 뛰어든 이래 수차례 창업과 사업 중단을 반복해온 그는 "연대보증이라는 무거운 짐 때문에 다른 사업을 해보려 하다가도 그만둔 사례가 많았다"며 "연대보증제만 없었다면 더 많은 창업을 시도했을 것"이라고 말했다. "내 돈으로만 사업을 시작해야 한다는 생각 때문에 꽤 괜찮은 사업 아이템이 나와도 스스로 걸러낸 적이 많다"고 그는 설명했다.

연대보증제는 경제활동도 위축시킨다. 회사가 망하면 대표가 고스란히 그 책임을 떠안아야 하기 때문에 부도 위기에 몰린 업체 대표가 덤핑 등 갖은 방법을 동원해 회사를 살리려다 다른 기업들도 함께 몰락하게 만드는 일이 빈번하게 벌어진다. 이른바 '좀비 경제'를 낳는 것이다.

아울러 정부는 일자리 창출을 위한 청년 창업을 강조하고 있지만 한 번 실패하면 신용불량자로 몰락할 수 있어 창업은 불가능한 현실이다.

이장우 경북대 교수는 "청년 세대들이 위험을 꺼리고 있는 것은 그들이 겁쟁이라서가 아니다"면서 "연대보증제도처럼 실패 시 감내해야 하는 위험이 크고 시장에서 충분한 기회가 없었기 때문"이라고 설명했다.

일부 악덕 사업자들은 바지 사장(월급쟁이 사장)을 내세우거나 직원을 상대로 연대보증에 동참하라고 압박하기도 한다. 강신일 씨(35)는 피해를 본 사례다. 10년 전 20대였던 강씨는 5명 이하 소규모 사업장에 취업했다. 당시 사장은 강씨를 상대로 운영자금을 확보해야 하는데 연대보증인이 필요하다며 동참할 것을 독촉했고 힘들게 취업한 강씨는 명의를 빌려줬다. 하지만 대출금은 급격이 불어나 10억원을 넘었고 급기야 회사는 5년 전 문을 닫았다.

강씨는 "사장은 도주했는지 연락도 안 되고 보증업체는 집을 압류하겠다고 한다"며 "한 사람 인생이 이렇게 마감되는 것 같다"고 토로했다.

연대보증은 이처럼 선의의 피해자까지 양산하고 있는 셈이다.

까다로운 조건에도 중소기업들이 연대보증을 하는 까닭은 비교적 낮은 금리로 자금을 융통할 수 있어서다. 한 충전기업체 대표는 "신용보증기금에 보증을 요청했지만 연대보증인 신용 부족으로 끝내 받지 못했다"고 말했다.

경영진이 회사에 손해를 끼치면 엄벌해야 하는 것이 마땅하나 사업에 실패했더라도 재기할 수 있는 발판은 필요하다는 게 전문가들 진단이다.

금융당국도 노력을 하고 있지만 미봉책이다. 지난달 금융감독원은 서울보증보험이 연대보증 대상을 대폭 축소하면서 계약 26만5000건이 연대보증이 없는 신용거래로 전환됐다고 밝혔다. 또 신보나 기보는 벤처기업이 기관투자가에게 지분 50% 이상을 투자받으면 연대보증을 면제해 주고 있다.

하지만 상당수 중소기업인들은 연대보증 자체를 없애는 대신 보증보험 업체들이 손해를 보는 부문은 금리를 올려 보전하는 것이 맞다고 입을 모은다.

[기획취재팀=송성훈 기자 / 노현 기자 / 이상덕 기자]

부도 법인이 회생절차를 밟아 면책을 받더라도 보증인인 대표이사가 무한책임을 지고 있어 별도 상환이 필요하기 때문이다. 채무자 회생과 파산에 관한 법률 제567조는 면책에 대해 파산채권자가 채무 보증인에 대해 갖는 권리와 파산채권자를 위해 제공한 담보에 영향을 미치지 아니한다고 규정하고 있다. 따라서 부도를 맞은 법인이 채권을 주식으로 출자 전환받아 회생하고, 주식가치가 급증해 채권자 손실이 전무하더라도 대표이사는 부채를 상환해야 할 의무를 갖고 있다.

신용보증기금 관계자는 "개인사업자는 요건에 따라 연대보증 여부가 결정되지만, 법인은 보증 시 대표이사가 무조건 연대보증을 하도록 하고 있다"고 설명했다.

이 때문에 법인 중소기업인들이 부도를 맞으면 대표이사는 회생 의욕을 상실할 수밖에 없다. 결국 연대보증제를 잘 지킨 사장은 막대한 빚더미에서 벗어날 길이 없어 손해를 보고, 오히려 국외 도피를 한 사람은 제3자 명의로 창업하는 등 훗날을 도모할 수 있는 기묘한 상황을 유발하기도 한다.

실제로 연대보증제는 기업가 정신을 크게 약화시키고 있다. 실패하면 재기할 수 없는 환경, 한 번 실패하면 평생 신용불량자가 될 수밖에 없는 구조 때문에 창업과 투자가 위축될 수밖에 없다.

4년 전 부동산개발업체를 창업한 홍 모씨(43)가 대표적인 사례다. 1997년 온라인 영어학원 사업에 뛰어든 이래 수차례 창업과 사업 중단을 반복해온 그는 "연대보증이라는 무거운 짐 때문에 다른 사업을 해보려 하다가도 그만둔 사례가 많았다"며 "연대보증제만 없었다면 더 많은 창업을 시도했을 것"이라고 말했다. "내 돈으로만 사업을 시작해야 한다는 생각 때문에 꽤 괜찮은 사업 아이템이 나와도 스스로 걸러낸 적이 많다"고 그는 설명했다.

연대보증제는 경제활동도 위축시킨다. 회사가 망하면 대표가 고스란히 그 책임을 떠안아야 하기 때문에 부도 위기에 몰린 업체 대표가 덤핑 등 갖은 방법을 동원해 회사를 살리려다 다른 기업들도 함께 몰락하게 만드는 일이 빈번하게 벌어진다. 이른바 '좀비 경제'를 낳는 것이다.

아울러 정부는 일자리 창출을 위한 청년 창업을 강조하고 있지만 한 번 실패하면 신용불량자로 몰락할 수 있어 창업은 불가능한 현실이다.

이장우 경북대 교수는 "청년 세대들이 위험을 꺼리고 있는 것은 그들이 겁쟁이라서가 아니다"면서 "연대보증제도처럼 실패 시 감내해야 하는 위험이 크고 시장에서 충분한 기회가 없었기 때문"이라고 설명했다.

일부 악덕 사업자들은 바지 사장(월급쟁이 사장)을 내세우거나 직원을 상대로 연대보증에 동참하라고 압박하기도 한다. 강신일 씨(35)는 피해를 본 사례다. 10년 전 20대였던 강씨는 5명 이하 소규모 사업장에 취업했다. 당시 사장은 강씨를 상대로 운영자금을 확보해야 하는데 연대보증인이 필요하다며 동참할 것을 독촉했고 힘들게 취업한 강씨는 명의를 빌려줬다. 하지만 대출금은 급격이 불어나 10억원을 넘었고 급기야 회사는 5년 전 문을 닫았다.

강씨는 "사장은 도주했는지 연락도 안 되고 보증업체는 집을 압류하겠다고 한다"며 "한 사람 인생이 이렇게 마감되는 것 같다"고 토로했다.

연대보증은 이처럼 선의의 피해자까지 양산하고 있는 셈이다.

까다로운 조건에도 중소기업들이 연대보증을 하는 까닭은 비교적 낮은 금리로 자금을 융통할 수 있어서다. 한 충전기업체 대표는 "신용보증기금에 보증을 요청했지만 연대보증인 신용 부족으로 끝내 받지 못했다"고 말했다.

경영진이 회사에 손해를 끼치면 엄벌해야 하는 것이 마땅하나 사업에 실패했더라도 재기할 수 있는 발판은 필요하다는 게 전문가들 진단이다.

금융당국도 노력을 하고 있지만 미봉책이다. 지난달 금융감독원은 서울보증보험이 연대보증 대상을 대폭 축소하면서 계약 26만5000건이 연대보증이 없는 신용거래로 전환됐다고 밝혔다. 또 신보나 기보는 벤처기업이 기관투자가에게 지분 50% 이상을 투자받으면 연대보증을 면제해 주고 있다.

하지만 상당수 중소기업인들은 연대보증 자체를 없애는 대신 보증보험 업체들이 손해를 보는 부문은 금리를 올려 보전하는 것이 맞다고 입을 모은다.

[기획취재팀=송성훈 기자 / 노현 기자 / 이상덕 기자]

출처 : 뽕나무에 올라간 삭개오

글쓴이 : 20000큼 원글보기

메모 :

'노하우' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 제 첫번째 어플리케이션, MoLock(모락)을 소개합니다. (0) | 2012.04.15 |

|---|---|

| [스크랩] 난치병 27세 청년, 빈손으로 6년 만에 2억 (0) | 2011.12.28 |

| [스크랩] <블랙리스트 도입前 LTE 가입제도 손질할까> (0) | 2011.12.18 |

| [스크랩] 반값요금 가능한 MVNO 써볼까? (0) | 2011.12.18 |

| [스크랩] Re: 지금 인터넷가입하면 인터넷가입 사은품 얼마나 되나요? (0) | 2011.12.03 |